A origem da dança Ankoku Butô

Por Daniel Aleixo

ARTIGOS

7/31/20247 min read

Fruto de um sistema invasivo de circulação do capital em torno do vazio e da decadência ruidosa de uma nação antes militarista e expansionista, a contracultura japonesa nasce no início dos anos 1950 a partir da juventude ávida por mudança, de movimentos estudantis fervorosos aliados à pequenos teatros e cinemas independentes, atores e atrizes itinerantes, dançarinos e dançarinas de companhias de dança moderna e performers num geral. Ávidos por um combate não apenas às instituições políticas de controle social, mas às próprias instituições sustentáculos da arte, surgem linguagens como o teatro Angura (ou Teatro Subterrâneo), o Nuberu Bagu (ou Nova Onda) e, em especial, a dança Ankoku Butô (ou Dança das Trevas).

Kazuo Ôno

O grande proponente do Ankoku Butô nasceu como Kunio Yoneyama (1928-1986) na prefeitura de Akita, na região nordeste do Japão (Tohoku). Vindo de uma família que atuava na agricultura sazonal de arroz e detinha uma vendinha de soba, viveu de perto, desde a infância, a experiência dos campos alagados durante a época de chuvas, o inverno rigoroso e cortante e a pobreza do campesinato exposto à fome e às doenças. Em 1946, iniciou seus estudos em dança expressionista (ou Neuer Tanz) na Escola de Dança itinerante de Masumura Katsuko, discípula de Baku Ishii, um dos pilares da dança moderna no Japão. Em 1948, viajou para Tóquio e se surpreendeu com o primeiro solo de dança moderna de Kazuo Ôno, que retornara do recrutamento militar firmando presença na Companhia de Dança de Mitsuko Ando. A inebriante vida artística da cidade grande e o ávido sonho metropolitano impregnaram Kunio, que se mudou para Tóquio em 1952, iniciando seus estudos no Instituto de Dança Mitsuko Ando, onde aprendeu jazz, flamenco, dança de salão e iniciou uma forte parceria com Ôno.

Contudo, mudar-se do interior para a metrópole não havia mudado a perspectiva de Kunio em relação ao sistema opressivo que esmagava a vida das pessoas. Durante todo esse período, viveu nos precários cortiços em regiões renegadas da cidade, dividiu sua rotina não apenas com artistas e militantes, mas também com criminosos, prostitutas, bêbados, pedintes e demais marginalizados da sociedade – como a gama de pessoas que representariam a atual comunidade LGBTQIAP+. Tudo isso, aliado à sua afinidade com as obras de representantes da literatura maldita, como Marquês e Sade, Lautréamont, Georges Bataille, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire e, imprescindivelmente, Jean Genet e Antonin Artaud, o ajudaram a descobrir uma conexão entre sua vida indigente e sua dança. A ética marginal, a literatura antimoral, a música concreta e a dança moderna foram importantes na motivação da criação de obras que apresentavam temas tabus. Em 1958, mudou seu nome para Tatsumi Hijikata e, junto a Kazuo Ôno e seu filho, Yoshito Ôno, idealizou o que seria o marco zero do Ankoku Butô, a coreografia “Cores Proibidas” (1959).

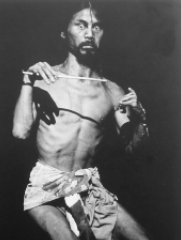

Tatsumi Hijikata

A partir daí, Hijikata realizou uma série de happenings e performances – como a “Experiência 650” –, coreografias curtas em espaços alternativos e até mesmo teatros populares, ganhando reconhecimento na cena underground e formando grupo com sede própria, o Estúdio Amianto. Firmou aliança tanto com o teatro subterrâneo quanto com o cinema marginal. A chamada Dança das Trevas, caracterizada pela estética da feiura e pela desconstrução das bases da dança clássica europeia tal qual sua adaptação pelo Teatro Imperial do Japão, também questionava os constructos artificiais e cristalizadores dos passos de dança moderna e expressionista. o Ankoku Butô surgiu como uma proposta político-artística de transgredir o sistema da dança e seus movimentos assim como as condutas do corpo adotadas pela domesticação social. Hijikata ousou em sua dança trazer à tona as existências constantemente soterradas por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida, colocando em xeque o projeto civilizatório ao deixar transbordar a fragilidade do corpo como constructo social. A dança, dessa forma, repensou as singularidades dos seres, converte estados de vulnerabilidade em potencial campo de resistência, transformação e combate.

Intervenções de dança Ankoku Butô no início dos anos 1960, primeiro grupo de Hijikata.

“Dança das trevas”, nesse sentido, não se trata de uma dança maligna; a escuridão não é usada no sentido maledicente. Trevas remete a algo “oculto a ser descoberto”, pois da escuridão, aguça-se os sentidos e a percepção ínfima das coisas. Como ele mesmo disse, a técnica “não é dada de fora, você deve primeiro baixar uma escada dentro de você e descer nela”. Isso significa que o processo de ser dançado ocorre na medida em que se explora todas as possibilidades de movimento de que se é capaz, do mais usual até o extremamente inusitado. Para isso, os procedimentos de criação em dança guiados por Hijikata incitavam a destruição do corpo social (Shintai) em direção a um corpo vazio (Karada) que pudesse ser poroso o suficiente para deixar com que a própria necessidade do movimento surgisse a partir da exaustão, da fome, do frio, da excitação, do medo, da raiva, dos sentidos e sentimentos; o chamado corpo de carne (Nikutai). Como disse uma vez, “não é um corpo que dança, é um corpo que é dançado”. Ao desdobrar mais a noção de corpo de carne seria possível atingir o corpo debilitado (Sujiakutai), isto é, a última fronteira onde a própria impermanência e a vontade incessante de sobreviver frente à doença e a presença da morte iminente serviriam como combustível para ser dançado.

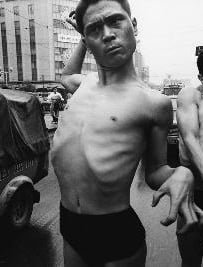

Trabalho de Hijikata entre 1968 e 1980

A pesquisa de Hijikata possui um longe trajeto, fundando e desfazendo grupos, treinando não apenas dançarinos, mas atores, estudantes, curiosos, pesquisadores, entusiastas e produzindo espetáculos memoráveis, dentre eles: “Massagista Cego” (1963), “Dança cor de rosa” (1965), “Rebelião da Carne” (1968), “Trovão de Verão” (1972) e “Kabuki Nordestino” (1965). Ademais, Hijikata também se aventurou em como, na arte, um meio violava o outro, propondo a fotografia em movimento em “Kamaitachi” (1969), trabalho conjunto com o fotógrafo Eikô Hosoe, e a literatura como movimento em seus diversos ensaios, manifestos e no seu livro mais famoso, “Bailarina Doente” (1983). Corroer a gramática, corroer a imagem e tornar Ankoku Butô algo que dança não apenas em corpos de carne, mas em corpos de mídia, em todos os demais corpos. Por fim, morreu de cirrose hepática e câncer do fígado antes de estrear um de seus espetáculos.

Sem dúvidas, Kazuo Ôno foi o grande responsável pela verdadeira popularização da dança no exterior, já que Tatsumi Hijikata nunca saiu do Japão, apesar de ter coreografado muitos que foram antes mesmo de Ôno a países como França, Inglaterra, Itália e Alemanha. Para além dele, dezenas de discípulos continuaram, alteraram, desgastaram, enriqueceram, deturparam, ressignificaram entre outras coisas o Ankoku Butô que, com o tempo, deixou cair seu termo mais importante, “Ankoku” (Trevas), e virou apenas Butô. Vítima de um apagamento poético por meio de exotismos e esteticismos recorrentes de orientalistas e ocidentalistas oportunistas, vide a mediação dos estudos sobre Butô reciclado da Europa e dos EUA, a Dança das Trevas levanta discussões até hoje acerca de seu propósito como linguagem artística. Uma discussão com muito pano pra manga.

Referências bibliográficas:

PERETTA, Eden. O soldado nu. 1 ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

SILVA, Thiago Abel Martins da. (Po)éticas do ctônico: primeiros movimentos do butô no Brasil. Dissertação

TDR – The Drama Review, Cambridge, v. 44, n. 1, spring 2000 (Hijikata Tatsumi: the words of Butoh).

UNO, Kuniichi. Gênese do corpo desconhecido. São Paulo: N-1 edições, 2012.

UNO, Kuniichi. Hijikata Tatsumi: pensar um corpo esgotado. São Paulo: N-1 edições, 2018. Dissertação em Artes Cênicas), 2017.

Referências fílmicas:

BUTOH: PIERCING THE MASK. Direção: Richard Moore. USA: 1991. Video (49 min).

HOSOTAN. Direção: Tatsumi HIjikata. Japão: 1972. Video (13 min).

ANMA. Direção: Takahiko Iimura. Japão: 1963. Video (20 min).

NAVEL AND A-BOMB. Direção: Eikoh Hosoe. Japão: 1960. Video (14 min).

ROSE COLOR DANCE. Direção: Takahiko Iimura. Japão: 1965. Video (11 min).

SUMMER STORM. Direção: Misao Arai. Japão: 1973. Video (70 min).

NIKUTAI NO HANRAN. Direção: Tatsumi Hijikata. Japão: 1968. Video (4 min).

Daniel Aleixo: Daniel Aleixo é ator, dançarino e pesquisador. Bacharelado em Artes Cênicas pela UNICAMP. Mestrando em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela USP. Intercâmbio realizado na Universidade de Tóquio para Estudos Estrangeiros (TUFS) e na Universidade de Kanagawa (KU). Como dançarino e ator, integra o Núcleo Experimental de Butô e a Fujima Ryu Escola de Dança Kabuki. Como pesquisador, integra o Grupo de Estudos Arte Ásia (GEAA) e o Grupo Kinyōkai.

----------

Texto publicado anteriormente em 31 de julho de 2022.